各位朋友,大家好!本週「發現印度」佛教藝術講座系列,陳清香老師將為大家介紹自清末到當代台灣佛教藝術的多元面貌。如有興趣的朋友,可參考陳老師新著《台灣佛教美術I》(供像篇)、《台灣佛教美術II》(建築篇)、《台灣佛教美術III》(繪畫篇)。

感謝小惠這次以台灣日治時期雕塑家黃土水(1895-1930)的銅雕作品”釋家出山”(1927)為主題,為大家設計本週講座的海報!此釋迦像清瘦沈靜,雙手合十,閉目思惟,充分展現佛陀苦行覺悟與敬重眾生的精神。全像高111公分,是台灣二十世紀早期佛教造像的代表作。

2008年12月17日

【講座預告】開台新啟:台灣佛教藝術

2008年12月16日

【講義】宋元時代的佛教美術

陳清香教授/文化大學史學系

一、時代背景

宋代的皇帝,除了宋徽宗崇道外,其他均崇佛。宋太祖趙匡胤即位後,曾經派高僧前往西域取經。史載:乾德四年(966),派遣僧人行勸等一百五十七人游西域。開寶四年(971),起刻大藏經,初刻五千多卷,其後又增加到六千六百多卷。同年,河北正定龍興寺修鑄大悲菩薩,史載足至頭頂,舉高七十三尺,計四十二臂。諸節度,軍州差取到下軍三千人工役。今此像尚存,高22米。

宋代的佛陀造像,掃去了宗教的神密性,逐漸走向人間像。菩薩像降低了貴族性,表現出庶民性。其中觀音造像,造型最趨多樣性,表現自在與是性,是唯美主義的象徵。羅漢像在姿勢衣著面部表情上,均發揮高度的寫實技巧。

二、佛寺供像

(一)正定隆興寺大悲閣千手觀音

本尊觀音共42臂,二主臂合掌當胸,左右脇各二十臂呈幅射狀,手中分執日月、寶劍、淨瓶、寶鏡、寶杖、塵拂、金剛杵等物。除當胸兩臂外,其餘四十臂,曾毀於乾隆間,1944年重修時,補加木臂,全像分七段鑄成。

(二)長清靈岩寺

初建於苻秦,唐中期與天臺國清寺,江陵玉泉寺,南京棲霞寺等並稱域中四絕。宋神宗熙寧三年(1070)正名十方靈嚴禪寺,住持出自敕命,千佛殿內的泥塑羅漢像,計40尊。是29尊梵僧,11尊漢僧,再加上開山祖師朗公,盧山蓮社慧遠,天台大師智顗,禪宗二祖慧可,約塑於治平三年(1066)者,約27體。

(三)甪直保聖寺

現存九軀羅漢,以被稱為「降龍」、「達摩」、「進經」者,最為傳神。

(四)大同下華嚴寺

位於大同市內,主體建築薄迦教藏殿,遼重熙七年(1038年)建,殿內佛堂上有遼代彩塑29尊,題材為三世諸佛、十方菩薩、以及聲聞、羅漢,壇上四角配置天王各一尊。

三、石窟摩崖造像

(一)敦煌莫高窟

(二)天水麥積山石窟

(三)大足北山

大足石窟開鑿於晚唐,經五代至兩宋。北山石窟由昌州刺史韋君靖,首度開鑿,今計有石窟294窟,其中136窟,轉輪藏窟為南宋時代的精品。

(四)大足寶頂山

寶頂山開創於南宋,由米糧里密教行者趙智鳳一手經營,共計31窟。

(五)杭州西湖石窟

(繼續閱讀...)【講義】隋唐佛教美術-以造像為例

陳清香教授/文化大學史學系

壹、緣起

一、佛教創立於紀元前五世紀的恆河流域,但至紀元一世紀前後印度河上流,才誕生人間像的佛菩薩像。約在西漢末,佛教便已入華。南北朝時代帝王好開鑿石窟,雕造佛像,將佛教藝術發揮到極致。

二、但北魏太武帝、北周武帝均曾經下詔毀佛,造成佛像創作,短期的停滯。隋文帝出生於尼寺,本名楊堅,由智遷輔養長大。即位後,下詔恢復佛法,極力護法,開皇元年即著手修護前代毀壞的佛寺及佛像。史載文帝開皇至仁壽末年間,新造的佛像,包括石刻、泥塑、銅鑄、木刻、夾紵牙石、鎚鍱、金銀檀香等,大小達十萬六千五百八十軀,修復故像一百五十萬八千九百四十餘軀。大部份刻有年號銘文。隋文帝贏得了「菩薩天子」的美名。

三、隋煬帝繼位以後,不讓父皇專美於前,亦大量造佛像,今存刻有大業銘文之金銅佛、石佛等,為數不少,山東神通寺四門塔即造於隋大業七年。

貳、隋代的佛教造像

就現存的隋代造像遺品而言,初年作品的式樣因襲北齊北周,多呈樸質而剛毅,中葉以後,漸趨華麗,好尚裝飾。隋代初年,齊周之風,仍然濃厚略偏於北齊。北齊雖以鄴城(河南臨漳縣西)為都,但山西的晉陽,也屬其勢力範圍之內。造像以單獨石佛、石碑像、金銅佛為主要遺例。

參、唐代的佛教造像

一、唐代的佛教造像,繼承隋代的造像技巧,技術更趨成熟,部份吸收後笈多時代的風格,寶相圓滿,身軀比例勻稱,雙肩碩壯,表現出大唐恢宏博大的氣勢。造像遺品,可分四地區不同的風格:

1. 洛陽派─以龍門石窟奉先寺洞為例,受笈多秣菟羅派的影響。

2. 長安派─以光宅寺藏石佛碑像及其他

3. 山西太原天龍山派─受後笈多風格影響,佛菩薩像唯美寫實。

4. 敦煌派莫高窟地區─初唐妍麗、盛唐壯碩圓滿、中唐帶密教風、晚唐體軀加長。

二、密教造像

唐開元年間,自印度來了三位密教大師,善無畏、金剛智、不空金剛。他門先後帶來了,密教的經典及佛像。獲得當朝皇帝的信任,得以在長安傳法。其中不空金剛,在長安翻譯佛經達四百部,是玄宗、肅宗、代宗三帝的國師,此開元三大士傳法於一行、惠果,號稱真言五祖,九世紀初,日僧空海至長安青龍寺,求法於惠果,將密教經相及真言五祖像,攜回京都,保存於教王護國寺,留傳至今,十分珍貴。

(繼續閱讀...)2008年12月12日

【活動剪影】12/6「發現印度」佛教藝術講座

緊接著,第五堂講座由文化大學史學系教授陳清香老師主講,主題為〈黃金盛世:隋唐佛教藝術〉。陳清香老師以美術史的角度來介紹中國隋唐佛教藝術的發展、內容題材與風格特色,並以「造像」為例,引領學員們進入佛教美術天地之中,了解甚深的佛教義理及各宗派的風格特色!以下分享當日的活動情形及課堂剪影。

隋唐時期是我國佛教美術的黃金盛世,並且留下數量驚人的佛教美術遺品。因此,陳清香老師以中國歷史的發展脈絡來對照佛教美術的發展,並且佐以造像為例,讓我們能夠一探隋唐佛教美術之美。

就現存的隋代造像遺品而言,初年作品的式樣因襲北齊北周,多呈樸質而剛毅,中葉以後,漸趨華麗,好尚裝飾。此隋代佛陀石造像目前館藏於大英博物館,保存完整僅缺失雙手,依其位置可推知其手勢應為施無畏印(上)和與願印(下)。佛陀像有肉髻、眉心間有白毫、眼垂、耳長,可說是標準的中國式隋代風格造像。

這兩尊隋代菩薩立像,就其風格與造型被比對應為同一組。菩薩戴有寶冠,衣帶捲翹,站在蓮花座上,而頭光為透雕,以卷草紋樣裝飾其上,並且展現出同樣的風格─舟形且對稱。

此為隋代鎚鍱佛,日本大阪白鶴美術館所藏。陳清香老師特別例舉說明,這是由於隋代的鎚鍱佛數量稀少。鎚鍱佛通常體積輕巧,不僅可輕鬆攜帶並可方便唸佛之用。在構圖方面,為五尊像構圖形式,中央為阿彌陀像,結跏趺坐於覆蓮束腰座上,左右對稱均衡。(註:鎚鍱像是指,以薄金屬片(金、銀、銅)覆於銅模上鎚敲而成的佛像。)

此造像是與法鼓山結緣的山東神通寺四門塔的東方阿閦佛像,原先的佛首已斷落遺失,後來仿製西方阿彌陀的佛首而置上的。阿閦佛像呈現結跏趺坐的沉穩禪定樣,且裝飾樸簡,衣紋簡單。值得注意是,百衲衣展現隋唐時代的特色─即綁結式的穿著方式,而另有雕鑿扣環式樣則屬宋代才有的特色!

東方阿閦佛的佛首,展現笈多式樣,為螺狀髮紋。法鼓山的程師兄歡喜的分享,敘述當時佛首的開箱情形,而且聖嚴師父還來看過,並且在佛堂供奉一陣子呢!

唐代的佛教造像繼承隋代的造像技巧,技術更趨成熟,部份吸收後笈多時代的風格,寶相圓滿,身軀比例勻稱,雙肩碩壯,表現出大唐恢宏博大的氣勢。此為奉先寺的盧舍那佛的頭部側面像,為武則天供養雕鑿,因此,外傳佛陀像面貌是依照武則天而造,具有北方式的單眼皮特色,而波浪形髮紋可看出受到犍陀羅式樣的影響。

洛陽派以龍門石窟奉先寺洞為例,可知受到笈多秣菟羅派的影響。此為華嚴三寶的脇侍菩薩,由於整個山壁開鑿,因此遠觀菩薩身形,呈現倒三角形狀─頭大、肩大和比例較小的下半身。陳老師說明這是依人們瞻仰角度而產生的特色雕鑿方式。

長安派以光宅寺藏石佛碑像及其他為例。此為唐代光宅寺佛三尊像,中央佛陀像胸部鼓起,身形健碩;左右兩旁的菩薩像則展現出唐代女性軀體的S形姿態,具有笈多式樣的餘韻。

陳清香老師指出,山西太原天龍山派受後笈多風格影響,佛菩薩像唯美寫實。此造像由馬周所造,為貞觀式樣的代表,佛陀造像結跏趺坐,具有國字臉、寬肩,並且呈現衣紋自然垂下的懸裳座,展現出四平八穩的姿態,象徵著大唐太子天可汗、佛法遠播及國事昌隆的氣勢。

敦煌派莫高窟的風格特色,綜論為初唐妍麗、盛唐壯碩圓滿、中唐帶密教風、晚唐體軀加長。此為莫高窟第244窟,呈現一佛二菩薩二弟子的五尊構圖方式,陳老師指出,二弟子通常為大迦葉和阿難,一老一少的安排下有別於佛陀和菩薩形象,而呈現人間相。

初唐的金銅佛,其造型風格非常接近印度式。結跏趺坐的金銅佛結有轉法輪手印,可說是金銅佛造像中稀有的,且袈裟是偏袒右肩的非中土式,推測是笈多時期鹿野苑式樣,因此很有可能是唐代玄奘帶回的佛像複刻。

此為唐代山西五台山佛光寺的佛陀泥塑像,其身形胖碩,可反映當時的審美觀,即豐滿肥碩的美感。

最後講解的是密教時期的造像,此為騎乘白象的普賢菩薩造像,學員們非常認真的聽解課程內容並觀賞圖像的上課情況。

最後,非常感謝陳清香老師精采又豐富的演講,期待下一堂課的來臨喔!

下週預告!講題為〈新生轉型:宋元佛教藝術〉,陳清香老師即將為大家解析宋元佛教美術圖像的構成與風格特色,請大家不要錯過這難得的機會!

攝影、記錄:戴裕

(繼續閱讀...)【講座預告】新生轉型:宋元佛教藝術

海報設計:劉小惠 照片提供:林保堯

各位朋友,大家好!本週「發現印度」佛教藝術講座系列,繼上週隋唐佛教藝術為題,本週陳清香老師將分別以具代表性的「佛寺供像」及「石窟摩崖造像」兩部份,為大家介紹宋元佛教藝術的時代特色。此斷代的佛教藝術相關研究相對的較少,相信大家在陳老師的講演中,一定會有豐富的收獲與啟發。

感謝小惠這次也以安岳石窟毘廬洞著名的南宋水月觀音石雕像為主題,為大家設計這次講座的海報!此像因其倚坐紫竹林中,人稱「紫竹觀音」,高約280公分,其形態優雅嫵媚,是宋代石刻藝術中的珍品。

(繼續閱讀...)

2008年12月6日

【活動剪影】11/29「發現印度」佛教藝術講座

第四堂講座的主題為〈法相東傳:探索造像歷史長河〉,由講演非常生動活潑的陳奕愷老師所主講。雖然本周上課時間恰巧與「大慈悲水陸法會」同一天舉辦,但仍有半數的學員來聽講,非常踴躍,不過沒有來的學員也不必遺憾,以下為您們詳盡地分享當日活動的情形及課程照片!

下午二時準時開課!陳奕愷老師以精美的PPT檔案和影片帶領學員了解佛教美術東傳的歷程。

這次演講主題以四個角度切入觀察,分別為:(一)佛教傳播、(二)希臘文化、(三)相法東進和(四)中土發展。

(一)佛教傳播:

眾所周知,佛教藝術源自印度,而中國佛教藝術則是「間接」傳自西域、中亞地區,弈愷老師指出,這個「間接」傳播的過程非常悠久,受到一定程度上的時間和空間因素影響,而有南傳、北傳佛教和區域性佛教美術特色。

緊接著,奕愷老師綜述著佛教美術發展時期,對照印度與中國年表,可知一~三世紀佛教藝術發展時期為貴霜王朝與東漢~三國時期。直至發展到九~十世紀,可對照帕拉王朝與中晚唐~五代時期。

(二)希臘文化東傳:

其形成的希臘羅馬文化漸進東傳,也使將希臘雕刻藝術帶入東方,而成為佛教藝術的重要影響之一。

亞歷山大東征(334B.C.~326 B.C.)歷經赫勒斯龐戰役、格奈卡斯河戰役、伊薩斯戰役和高加米拉戰役。奕愷老師將這四段戰役的結果以精彩的影片呈現。

東征最遠的高加米拉戰役與波斯帝國對戰,據研究,這四次戰役,亞歷山大得勝之處在於「大流士的勇氣」,大流士的戰前脫逃,讓亞歷山大成為雅典至印度的神話人物,並且造就文化交流的契機。

(三)相法東進:

此單元則是以五個地區的佛像風格特色作為主要介紹重點。依序為犍陀羅、秣菟羅、笈多、中亞絲路及西域絲路。

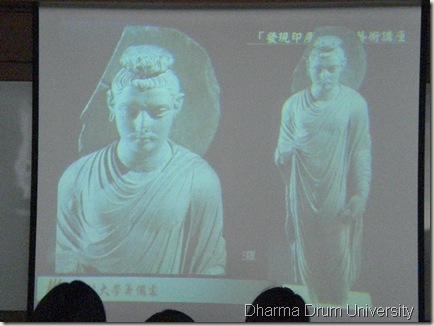

古犍陀羅(Gandhra)地區位在巴基斯坦和阿富汗境內,此處在希臘殖民統治下的影響,使之造像藝術帶著濃厚的西方色彩,其特色在於「寫實主義」。具有西方臉孔、厚重且衣摺明顯的通肩式袈裟,以及肌肉線條明顯的精壯體態等。

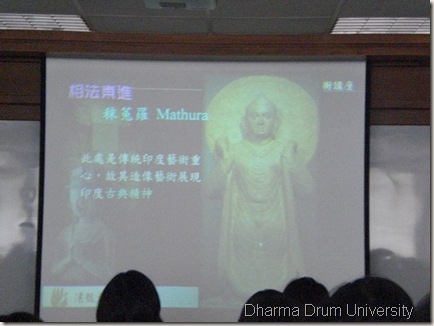

秣菟羅(Mathura)位在中印度恆河流域,是印度佛陀造像開展的起源之處,也是傳統印度藝術重心,其造像藝術展現出印度古典藝術的精神感,常以紅砂石為主要媒介,並以「正面」為主要表現方式,造像的側面及背面較無著墨!

笈多(Gupta)式樣則是代表佛教藝術的黃金時期,其藝術特色融合犍陀羅和秣菟羅風格而來。以髮髻式樣為例,結合寫實和形式,轉而將髮髻轉變成螺髮造形,留於形式化!

PPT顯示的佛陀造像為喀布爾博物館所藏,但因戰爭原故,現在典藏已毀。中亞絲路和西域絲路等處的佛教遺址通常位在交通要塞和人文薈萃之處,佛教藝術則有記錄歷史的功能與價值。因此,奕愷老師則是感嘆由於戰爭因素而毀壞世界遺產是不明智的,應該無關政治或宗教立場!

(四)中土發展:

如前所述,中土的佛教藝術是源自西域,故稱之為「間接」傳播。老師例舉十六國時期(四世紀)的中土佛像對照比較。

老師列舉炳靈寺佛陀造像,與笈多時期的鹿野苑佛陀立像相同,具有「曹衣出水」的衣紋、團花紋的背光和輕瘦的體型比例等。

此青州造像也受到笈多式樣的影響,清瘦的體態以及曹衣出水的衣紋,其身形比例較高(1:8)。

同樣地,奕愷老師掌握最後十分鐘開放提問。其中,有學員提問,「佛教藝術的未來發展?」陳奕愷老師認為,佛教藝術應以多元發展的角度來推廣與延續,這是由於佛教藝術一直以來還是停留在「知識」的階段,對於科技發達的現代來說,應輔以「科技」來展現。

最後,祝福大家皆功德圓滿。

攝影/記錄:戴裕

(繼續閱讀...)

2008年12月2日

【講座預告】黃金盛世:隋唐佛教藝術

海報設計者:劉小惠 照片提供者:林保堯

各位朋友,大家好!接下來三週的「發現印度」佛教藝術講座,將由任教於文化大學歷史學系的陳清香教授為大家帶來一連串精采的演講,本週講題為〈黃金盛世:隋唐佛教藝術〉,請各位學員記得來上課喔!

在這裡要感謝我們的藝術志工小惠精心為我們設計這堂講座的海報。這次海報中的力士像,是出自洛陽龍門石窟唐代洞窟中最具代表性的奉先寺。

(繼續閱讀...)